電気工事士が独立するには?年収や資格・失敗しないための方法を紹介

「電気工事士として独立したら、年収はどれくらい上がる?」

「何年くらい実務経験を積めば、電気工事士として独立できる?」

現在、電気工事士として働いている方の中には、独立を考えている方もいるでしょう。

独立は魅力的な選択肢かもしれませんが、反面失敗するリスクもあるため、事前準備は欠かせません。

そこで当記事では、電気工事士の独立について徹底解説。

電気工事士が独立するメリット・デメリットや向いている人・いない人、独立した場合の年収や取得すべき資格、失敗を防ぐための方法についてまで説明していきます。

独立を考えている電気工事士の方は、ぜひ参考にしてください。

この記事をお読みの方におすすめの求人

株式会社夢真が運営する求人サイト「俺の夢」の中から、この記事をお読みの方にぴったりの「最新の求人」をご紹介します。当サイトは転職者の9割が年収UPに成功!ぜひご覧ください。

目次

電気工事士の仕事内容は?

電気工事士の主な仕事内容は、以下のとおりです。

| 業務 | 詳しい内容 |

|---|---|

| 電気設備の設計 | 建築物や施設における、電気回路図の作成や電気設備の配置、材料の選定などを含んだ設計 |

| 電気設備の施工 | 電気工事現場における、配線や配管の引き込み、機器の取り付けなどの施工 |

| 電気設備の点検・保守・修理 | 既存の電気設備の点検や保守、故障時の修理など |

電気工事士は国家資格の1つであり、法律で定められた電気工作物の設置・変更・修理には、必ず電気工事士が関与する必要があります。

そのため、電気工事士は、安全かつ正確な電気設備の設計や施工、点検・保守・修理を行うことが求められます。

その他「電気工事」の仕事内容については下記記事でも解説しています。あわせてお読みいただくことで、より理解が深まります。

※関連記事:電気工事士の仕事内容を解説|向いている人や取得するメリットを紹介

独立した電気工事士は儲かる?年収はどれくらい?

会社勤めをしている電気工事士の年代別の平均年収は、以下のとおりです。

| 年代 | 平均年収 |

|---|---|

| 20~24歳 | 361万 |

| 25~29歳 | 453万 |

| 30~34歳 | 485万 |

| 35~39歳 | 543万 |

| 40~44歳 | 560万 |

| 45~49歳 | 616万 |

| 50~54歳 | 583万 |

| 55~60歳 | 570万 |

「令和3年分 民間給与実態統計調査」によれば、給与所得者全体の平均年収は443万円なので、20代後半から平均を越える電気工事士の年収は高い水準にあると言えます。

電気工事士の年収について、詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

※関連記事:電気工事士の年代別の平均年収は?給料が安いと感じる原因も紹介

一方で、独立した電気工事士の年収は、主に以下の要因によって異なります。

- 業務内容

- 地域

- 経験・スキル

- 個人事業主としての経営力

これらの要因によって、独立した電気工事士の年収は大きく異なるため、一概にいくらとは言えません。

しかし、平均的な年収としては、500万~800万円程度が報告されています。

電気工事士が独立する3つのメリット

電気工事士が独立することには、主に以下3つのメリットがあります。

- 会社員時代より高い年収を狙える

- 自由度の高い働き方ができる

- 好きな仕事を選んで受注できる

それぞれのメリットについて、説明していきます。

会社員時代より高い年収を狙える

電気工事士に限らず、会社員の多くは会社で決められた以上の給与を稼ぐことは困難です。

しかし、独立すればこの制限がなくなり、仕事をした分だけ収入が得られます。

収入からかかった経費を差し引く必要こそがありますが、独立に成功すれば会社員時代より高い年収を狙えます。

自由度の高い働き方ができる

会社員の場合、勤め先の企業で決められた時間に仕事をすることになります。

休みたいタイミングで休暇が取れなかったり、自宅から遠く離れた地で働かざるを得なくなったりするケースもあるでしょう。

しかし独立すれば、仕事の舵を取るのは自分自身です。

自分が働きたい時間に仕事を入れたり、自宅や事務所から近い場所の仕事に絞ったりすることで、自由度の高い働き方ができます。

好きな仕事を選んで受注できる

電気工事士の仕事には、いろんな種類があります。

一人親方の電気工事士の場合、代表例は以下のとおりです。

- 住宅や店舗などの電気設備工事

- 電気設備のメンテナンス

- エアコンの設置

- スマートメーターの交換

- 電気通信工事(無線LANなど)

- マンションの新築・改築・修繕工事

独立すれば、自分が得意なもの、やりたいものに絞って、仕事を受けることも可能です。

電気工事士が独立する3つのデメリット

電気工事士が独立することには、主に以下3つのデメリットもあります。

- まとまった仕事の受注が困難

- 営業や経理など電気工事以外の仕事も必要になる

- 独立に失敗するリスクがある

それぞれのデメリットについて、説明していきます。

まとまった仕事の受注が困難

企業の場合、マンション1棟まるごとの電気設備工事など、まとまった案件の受注が可能です。

しかし、独立して一人親方になった場合、実績や人手の問題から、このようなまとまった仕事の受注は困難です。

現実的には、まとまった仕事の受注をした企業から、その仕事の一部を請け負う形になります。

営業や経理など電気工事以外の仕事も必要になる

会社員として働く場合、電気工事士の仕事だけしていれば給与がもらえます。

しかし独立すれば、電気工事士の仕事だけでなく、営業や経理の仕事も必要です。

特に、営業活動をしなければ仕事の受注ができず、売上が立ちません。

会社員の電気工事士は会社が仕事をとって来てくれますが、独立した以上、営業活動も自身で行わなければなりません。

独立に失敗するリスクがある

独立に成功すれば、会社員時代より高い年収を稼げますが、反対に失敗するリスクもあります。

収入が安定しなかったり、会社員時代より減ってしまったり、場合によっては借金を負ってしまうこともあり得ます。

独立はこうしたリスクと隣り合わせだということも、理解しておかねばなりません。

電気工事士として独立するのに向いている人・向いていない人

電気工事士として独立するのに向いている人もいれば、そうでない人もいます。

それぞれの特徴について、説明していきます。

向いている人の特徴

電気工事士として独立するのに向いている人の特徴は、以下のとおりです。

- 高い技術力がある

- 経営者マインドを持っている

- 自己管理能力が高い

電気工事士として独立するうえで、高い技術力は不可欠です。

配線図を読み解く能力、設備機器の選定や配置についての知識、施工作業のスキルなどが求められるほか、法規制や安全基準についての知識も必要です。

独立するためには、経営者マインドも欠かせません。

顧客開拓や工事の受注など、営業活動を行いながら、経営に必要な能力を身につける必要があります。

独立した電気工事士は1人で業務をこなすため、自己管理能力も求められます。

業務管理やスケジュール管理、材料調達など、多岐にわたる業務を一人でこなすためには、自己管理能力は不可欠です。

こうした能力を持ち、自らの力で業務をこなせる人が、電気工事士として独立するのに向いています。

向いていない人の特徴

電気工事士として独立するのに向いていない人の特徴は、以下のとおりです。

- 経験が不足している

- 収入を増やすことが目的になっている

独立するためには、一定以上の経験が必要です。

会社員時代と違い、独立してしまえば、原則誰も助けてくれる人はおらず、問題を1人で解決しなければなりません。

そのため、独立の前に、一通りの問題を解決できるだけの経験を積んでおく必要があります。

収入を増やすことが目的になってしまっている人も、独立には向かないかもしれません。

ただ収入を増やしたくて独立した場合、事業が軌道に乗らずに収入が減ってしまった場合、理想と現実のギャップに苦しめられ、踏ん張ることができなくなってしまうでしょう。

独立にはリスクもあるため、収入アップしたいのなら、転職するのがおすすめです。

当社・株式会社夢真が運営する施工管理求人「俺の夢」では、全国に常時6,000件以上の求人があり、転職希望者の9割以上が年収アップに成功しています。

年収を上げたい方はもちろん、独立に備えて、より経験の積めるような仕事がしたいという方もぜひチェックしてみてください。

電気工事士の独立方法

電気工事士として独立するのには、主に以下2つの方法があります。

- 個人事業主・一人親方として独立する

- 独立支援を受けて開業する

それぞれの方法について、説明していきます。

個人事業主・一人親方として独立する

1つ目は、個人事業主・一人親方として、自身の力で独立する方法です。

いきなり会社を起こして従業員を雇うなどするより資金が安く済み、そのぶんリスクも低くできます。

ゆくゆくは会社を起ち上げたいという方も、まずは個人で初めて、徐々に規模を大きくしていくことをおすすめします。

独立支援を受けて開業する

自身の力だけでなく、独立支援を受けて開業するのも1つの方法です。

建設系の仕事で、独立を支援しているエージェントも存在します。

ゼネコンの求人、たくさんあります

業界最大級の求人数の中から、

年収にも働きやすさにもこだわった

「ゼネコン」の求人をどうぞ。

※転職成功率を上げたい人、コンサルタントに最適な求人を紹介してほしい人は2件以上の応募がおすすめです!

こうしたエージェントを活用すれば、独立のノウハウや手続き方法を教えてもらえるほか、案件の紹介もしてもらえます。

電気工事士が独立に失敗しないための準備方法

電気工事士が独立に失敗しないための準備方法は、主に以下4つです。

- 電気工事士の仕事の実務経験を積む

- 仕事をしながら人脈を広げる

- 独立に向けて資金を貯めておく

- 独立に必要な資格を取得する

それぞれの準備について、説明していきます。

電気工事士の仕事の実務経験を積む

電気工事士として独立して成功するには、高い技術力と豊富な経験が欠かせません。

そのため、まずは技術力と経験の両方を身につけるために、電気工事士の仕事の実務経験を積みましょう。

実務経験を積むことは、独立までの道のりで特に重要なファーストステップです。

ここをおざなりにして独立すると、失敗する確率が高くなってしまいます。

仕事をしながら人脈を広げる

日常の仕事において、実務経験を積むのと同じくらい重要なことが人脈を広げることです。

具体的には、仕事で出会ったお客さんと仲良くなって、信頼してもらうことが重要です。

いざ独立しても、最初は実績がゼロの状態のため、仕事を受注するのは簡単ではありません。

しかし、会社員時代のお客さんと信頼関係を築けていれば、独立した際に仕事を任せてもらえる確率が高くなります。

そのため、独立を考えているなら、今のうちから人脈を広げることを意識したほうがいいでしょう。

独立に向けて資金を貯めておく

独立に向け、資金を貯めておくことも重要です。

独立にあたっては、自分で工具や車を用意する必要があるうえ、事業が軌道に乗るまでは収入が低くなる可能性があるため、備えは必要です。

いくら以上なければ独立できないという明確な決まりがあるわけではありませんが、工具や車、当面の運転資金も考えると、安くとも百万円単位の資金は用意していたほうが安心だと言えるでしょう。

独立に必要な資格を取得する

電気工事士として独立するには、資格や許認可が必要です。

許認可は独立する段階で取得すればよいとして、資格の取得には時間がかかります。

会社員の電気工事士として働いている間に、必要な資格を取得しておきましょう。

電気工事士として独立するうえで取得するべき資格

電気工事士として独立するうえで取得するべき資格と許認可は、以下の3つです。

- 電気工事士

- 認定電気工事従事者

- 登録電気工事業者

それぞれの内容について、説明していきます。

電気工事士

電気工事士の資格には、以下の二種類があります。

| 資格名 | 取得条件 | 業務内容 |

|---|---|---|

| 第一種電気工事士 | 3年以上の実務経験 | 高圧電力設備や通信設備、制御設備などの設計・施工・点検・保守など |

| 第二種電気工事士 | 条件なし | 一般的な住宅・店舗・オフィスビルなどにおける低圧電力設備の設計・施工・点検・保守など |

第一種電気工事士には、第二種電気工事士の業務範囲も含まれており、より高度で専門的な知識や技術が求められます。

仕事の幅が広がるうえ、より高い技術力や知識を持っている裏付けになるため、独立を考えているのなら、第一種電気工事士の取得をおすすめします。

なお、電気工事士の資格取得については下記記事が参考になりますので、あわせてお読みください。

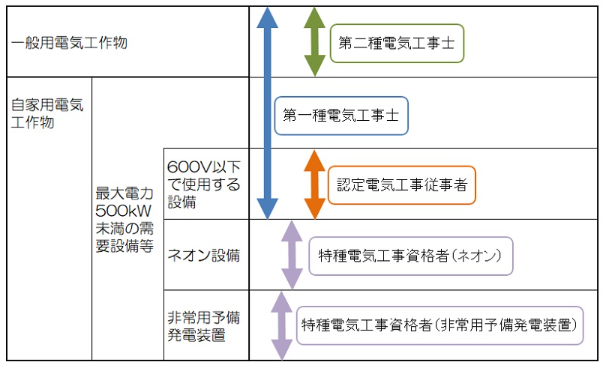

認定電気工事従事者

第二種電気工事士の資格を取得した人に、次におすすめしたい資格が「認定電気工事従事者」です。

それぞれの資格の業務範囲は、以下のとおりです。

画像引用:神奈川県「電気工事業の登録、届出のご案内」

第二種電気工事士の資格では一般用電気工作物しか扱えませんが、認定電気工事従事者の資格も取得すれば、一部の自家用電気工作物も扱えるようになり業務範囲が広がります。

このようなメリットがあるため、第二種電気工事士を取得したら、認定電気工事従事者の資格も取得することをおすすめします。

認定電気工事従事者になることのその他のメリットや取得方法については、以下の記事に詳しくまとめているので、ぜひ参考にしてください。

※関連記事:認定電気工事従事者とは?3つのメリットや取得までの流れを紹介

登録電気工事業者

「登録電気工事業者」は、電気工事士として独立する際に必須となる許認可で、営業所のある都道府県に届け出する形になります。

独立する際は、経済産業省の「電気工事業法の申請・届出等の手引き」などを参考にして、確実に届け出をするようにしましょう。

電気工事士の独立についてのよくある質問

最後に、電気工事士の独立についてのよくある質問をまとめました。

よくある質問は、以下のとおりです。

- 独立までに何年かかる?

- 独立すれば勝ち組やお金持ちになれる?

- 独立するのに用意しておくべき道具は?

- 電気工事士の一人親方の日当はどれくらい?

- 電気工事士はやめとけって本当?

各質問について、回答していきます。

独立までに何年かかる?

電気工事士として独立するには「第二種電気工事士の資格を取得してから実務経験3年以上」という条件があります。

第二種電気工事士の資格には受験資格がなく、免状取得のために必要な実務経験も設定されていないため、上記の条件に当てはめるなら、最短3年程度で独立できるということになります。

ただし、これはあくまで独立できるというだけで、独立して成功できることとイコールではありません。

独立に成功するには確かな知識や技術力が不可欠であり、これらが十分身についたと感じたときが最短で独立するタイミングです。

そのため、独立までに何年かかるかは人それぞれであり、明確に何年とは言い切れません。

独立すれば勝ち組やお金持ちになれる?

独立して成功すれば、会社員時代より高い年収を狙えます。

特に、一人親方から規模を拡大していって会社を起こし、従業員も雇って多くの案件を手掛けるようになれば、莫大なお金を稼ぐことも可能です。

ただし、独立には失敗のリスクもあり、反対に大きな借金を背負ってしまう可能性もあることは留意しておきましょう。

独立するのに用意しておくべき道具は?

電気工事士として独立するために必要な道具は、主に以下のとおりです。

- 電気テスター

- 電気ドライバー

- ペンチ

- ワイヤーストリッパー

- ハンマー

- レベル

- 電気テープ

会社では用意されているこれらの道具ですが、独立にあたっては自身で用意しておきましょう。

電気工事士の一人親方の日当はどれくらい?

電気工事士の一人親方の日当は、地域や経験によって異なります。

一般的に、独立して仕事をしている電気工事士の一人親方の日当は、1万~5万円程度とされています。

ただし、工事の規模や難易度、所要時間などによっても変動するため、あくまで目安として考えておきましょう。

電気工事士はやめとけって本当?

主に以下の理由から、一部で「電気工事士はやめとけ」と言われています。

- 見習い期間の年収が低い

- 体力的にきつい

- 繁忙期が忙しい

- 資格取得が難しい(勉強がつらい)

電気工事士はやめとけと言われる上記の理由と、それぞれについての対応策については、以下の記事で詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてください。

※関連記事:電気工事士がやめとけと言われる理由は?向いている人や資格を取得するメリットなどもあわせて紹介

電気工事士として独立する前に転職も検討しよう

電気工事士として独立することのメリット・デメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・会社員時代より高い年収を狙える ・自由度の高い働き方ができる ・好きな仕事を選んで受注できる | ・まとまった仕事の受注が困難 ・営業や経理など電気工事以外の仕事も必要になる ・独立に失敗するリスクがある |

電気工事士として独立すれば、会社員時代より高い年収を狙えるなどのメリットがある一方、失敗してしまうリスクもあります。

年収を増やしたい方、独立に向けてしっかりした技術力を身につけたいという方は、転職することをおすすめします。

全国に常時6,000件以上の求人があり、9割の人が年収アップに成功している「俺の夢」なら、あなたの希望条件に合った電気工事士の仕事が見つかります。

ぜひ、求人をチェックしてみてください。

この記事をお読みの方におすすめの求人

株式会社夢真が運営する求人サイト「俺の夢」の中から、この記事をお読みの方にぴったりの「最新の求人」をご紹介します。当サイトは転職者の9割が年収UPに成功!ぜひご覧ください。

独立した電気工事士の年収は、主に「業務内容」「地域」「経験・スキル」「個人事業主としての経営力」などの要因によって異なります。これらの要因によって、独立した電気工事士の年収は大きく異なるため、一概にいくらとは言えません。しかし、平均的な年収としては、500万~800万円程度が報告されています。

施工管理の求人・転職情報を探すなら「施工管理求人サーチ」

当サイトで転職した人の9割が年収アップ。また、体力面やライフスタイルを考慮したキャリアチェンジも可能。業界トップの施工管理技術者:7,543人が所属する当サイトに登録して、転職活動を始めましょう。

当サイトの記事は基本的には信頼性に足る情報源(公共機関や企業サイト、または専門家によるもの等)をもとに執筆しており、情報の正確性・信頼性・安全性の担保に努めていますが、記事によっては最新の情報でない場合や情報の出典元表記や正確性が充分でない場合があります。予めご了承ください。

おすすめ求人

編集部

建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。

建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!

このコラムでは上記の実績と知見を活かし、建設業界で働く方の転職に役立つ情報を配信しています。

株式会社夢真 コーポレートサイト