【最新版】二級建築士の難易度・合格率は?一級建築士との違いや勉強方法を紹介

「二級建築士試験の難易度や合格率はどのくらい?」

「他の資格試験と比べると難しいの?」

このように、二級建築士や試験の難易度について知りたい人もいるでしょう。

本記事では、二級建築士試験の合格率や難易度を紹介し、5つの他資格の試験難易度と比較しています。

また、一級建築士と二級建築士はどちらがおすすめかなども解説しているため、建築士試験を受験しようと考えている人の参考になるでしょう。ぜひ最後までご覧ください。

\ 「建築士」のおすすめ求人 /

この記事に興味のあるあなたにおすすめの最新求人はこちら

「より近くの職場」「もっと働きやすい現場」「年収UP」など、

あなたの希望の転職を叶えます。

目次

二級建築士の合格率推移

二級建築士の試験は学科と製図に分かれています。このうち、学科と製図をストレートで合格できる総合合格率(ストレート合格率)と、それぞれの試験ごとに合格率の推移を以下にまとめました。

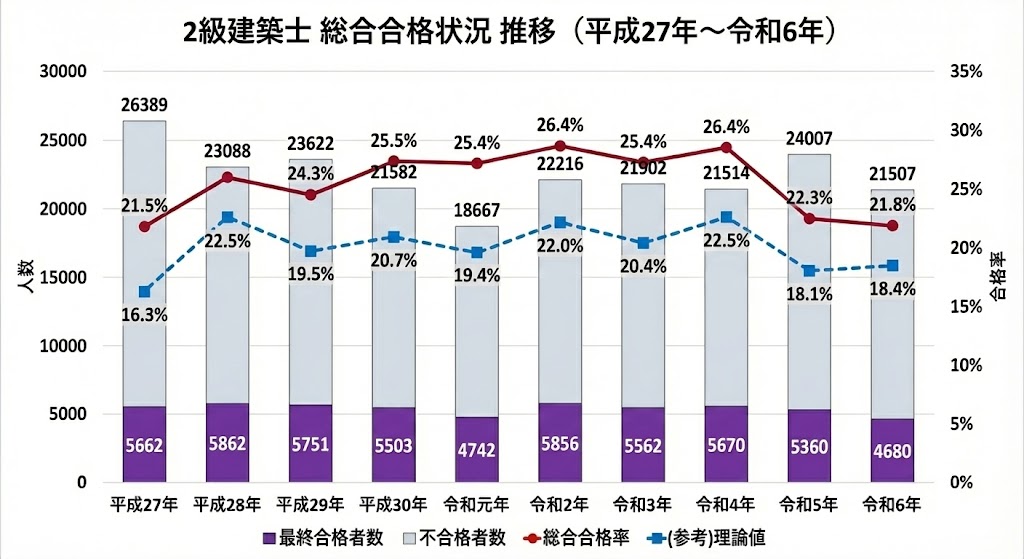

二級建築士の総合合格率(ストレート合格率)の推移

二級建築士の総合合格率(ストレート合格率)の推移は下記の通りです。例年25%前後で推移していましたが、令和6年度は21.8%と、過去10年で比較的低い水準となっています。

| 年度 | 全受験者数 | 最終合格者数 | 総合合格率 | (参考)理論値※ |

| 令和6年 (2024) | 21,507人 | 4,680人 | 21.8% | 18.4% |

| 令和5年 (2023) | 24,007人 | 5,360人 | 22.3% | 18.1% |

| 令和4年 (2022) | 21,514人 | 5,670人 | 26.4% | 22.5% |

| 令和3年 (2021) | 21,902人 | 5,562人 | 25.4% | 20.4% |

| 令和2年 (2020) | 22,216人 | 5,856人 | 26.4% | 22.0% |

| 令和元年 (2019) | 18,667人 | 4,742人 | 25.4% | 19.4% |

| 平成30年 (2018) | 21,582人 | 5,503人 | 25.5% | 20.7% |

| 平成29年 (2017) | 23,622人 | 5,751人 | 24.3% | 19.5% |

| 平成28年 (2016) | 23,088人 | 5,862人 | 25.4% | 22.5% |

| 平成27年 (2015) | 26,389人 | 5,662人 | 21.5% | 16.3% |

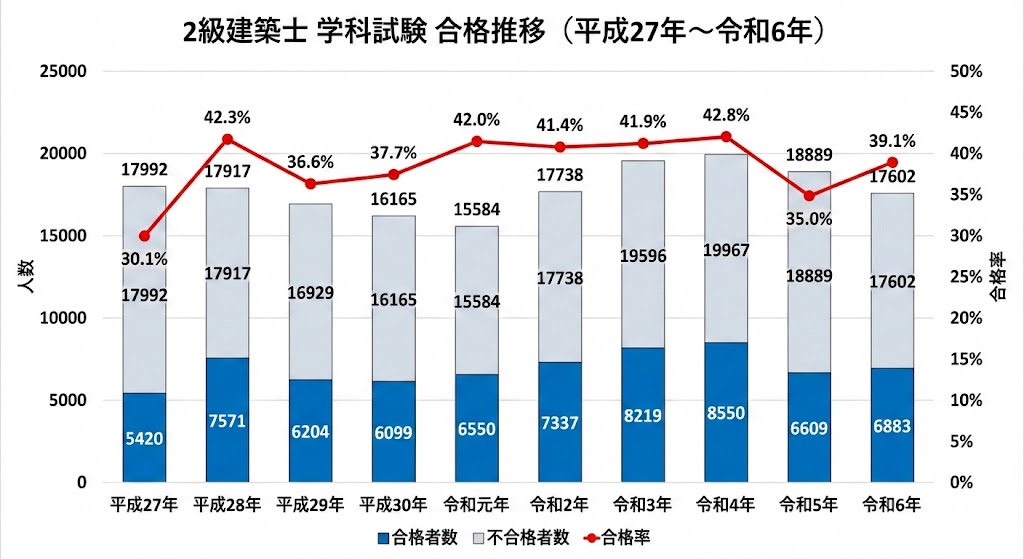

学科試験の合格率推移

学科試験の合格率は下記のようになっています(令和7年度は合格発表前です)。学科試験の合格率は年度によって難易度の調整が入るため、30%台〜40%台前半で変動しています。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 令和6年 (2024) | 17,602人 | 6,883人 | 39.1% |

| 令和5年 (2023) | 18,889人 | 6,609人 | 35.0% |

| 令和4年 (2022) | 19,967人 | 8,550人 | 42.8% |

| 令和3年 (2021) | 19,596人 | 8,219人 | 41.9% |

| 令和2年 (2020) | 17,738人 | 7,337人 | 41.4% |

| 令和元年 (2019) | 15,584人 | 6,550人 | 42.0% |

| 平成30年 (2018) | 16,165人 | 6,099人 | 37.7% |

| 平成29年 (2017) | 16,929人 | 6,204人 | 36.6% |

| 平成28年 (2016) | 17,917人 | 7,571人 | 42.3% |

| 平成27年 (2015) | 17,992人 | 5,420人 | 30.1% |

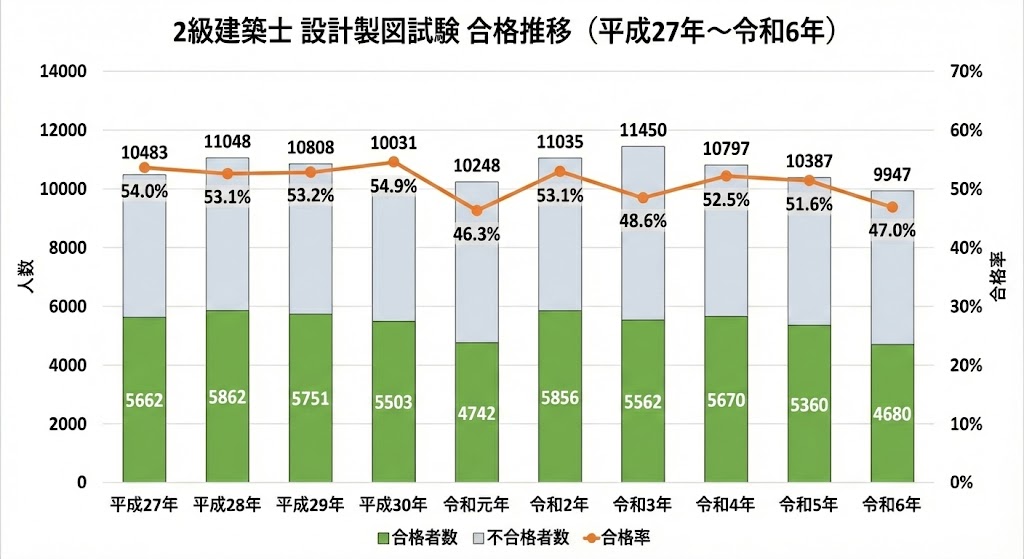

設計製図試験の合格率推移

次に設計製図試験の合格率は下記のようになっています(令和7年度は合格発表前です)。設計製図試験は、学科試験よりも合格率が高く安定している傾向にありますが、令和元年や令和6年のように50%を下回る年度もあります。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 令和6年 (2024) | 9,947人 | 4,680人 | 47.0% |

| 令和5年 (2023) | 10,387人 | 5,360人 | 51.6% |

| 令和4年 (2022) | 10,797人 | 5,670人 | 52.5% |

| 令和3年 (2021) | 11,450人 | 5,562人 | 48.6% |

| 令和2年 (2020) | 11,035人 | 5,856人 | 53.1% |

| 令和元年 (2019) | 10,248人 | 4,742人 | 46.3% |

| 平成30年 (2018) | 10,031人 | 5,503人 | 54.9% |

| 平成29年 (2017) | 10,808人 | 5,751人 | 53.2% |

| 平成28年 (2016) | 11,048人 | 5,862人 | 53.1% |

| 平成27年 (2015) | 10,483人 | 5,662人 | 54.0% |

二級建築士の難易度が高い理由

二級建築士に合格するためには学科と製図の両方の試験に合格する必要がありますが、まずは学科試験に合格しなければ製図試験を受けられません。

前述の通り、学科試験は合格率が低いため試験問題が難しいと言えるでしょう。この学科試験をクリアし、次の製図試験に進む段階で既に難易度が高くなることがわかります。

また、学科試験に合格しても次の製図試験では半数程度しか合格できていないため、二級建築士は難易度が高いと言えます。

出典:受験申込から建築士免許取得までの流れ|公益財団法人建築技術教育普及センター

二級建築士の試験内容

二級建築士の試験には、以下の5つがあります。

- 学科Ⅰ(建築計画)

- 学科Ⅱ(建築法規)

- 学科Ⅲ(建築構造)

- 学科Ⅳ(建築施工)

- 設計製図

それぞれの試験について詳しく紹介していくので、受験を検討している方はぜひ参考にしてください。

学科Ⅰ(建築計画)

学科1の建築計画では、以下の5分野から構成される科目です。

- 計画各論

- 建築史

- 都市計画

- 環境工学

- 建築設備

すべてで25問(各1点)出題され、13点以上で合格となる試験です。

計画各論では、建築に関する常識があれば解答できる問題が多く、得点の差が開きにくくなっています。

環境と設備は、環境工学と建築設備の分野であり、生活する人々にとって快適な室内環境や空調・給排水・電気・防火などの設備に関する問題が出題されます。

学科Ⅱ(建築法規)

建築法規も全25問(各1点)であり、13点獲得で合格となる分野です。

二級建築士試験では建築基準法から約8割程度出題され、建築士法やバリアフリー法などの関連法令が出題されます。

建築法規では、法令集の持ち込みが可能なので、出題予想箇所やポイントとなる箇所に印をつけておくとよいでしょう。

学科Ⅲ(建築構造)

・25問(各1点)13点で合格

・「力学」「各種構造」「材料」の3分野からなる分野

「各種構造」では、難易度の高い問題が多発していますので、「力学」と「材料」で得点を稼ぎ、足切り点にならないようにする必要がある

建築構造は、以下の3分野から構成されており、全25問(各1点)で13点獲得で合格となります。

- 力学

- 各種構造

- 材料

例年、各種構造にて難易度の高い問題が頻出しているため、力学と材料で得点を稼ぐ方法がおすすめです。

計算問題も出題されるため、ただ覚えるだけでなく計算の練習もしておきましょう。

学科Ⅳ(建築施工)

建築施工は、建築工事の準備段階から完成までの過程に関する内容が出題される科目であり、25問中13問正解で合格になります。

具体的には、施工計画の策定をし、安全衛生管理体制を整えて地盤調査を行うといった問題が出ます。

足場の仮設工事や基礎、鉄筋など、各種工事工程に関する問題が出題されるため、一連の流れも理解しておきましょう。

設計製図

設計製図は、実際に設計を行う試験であり、令和5年度では専用住宅(木造)が出題されました。

未完成の図面では失格となるため、時間内に完成させる必要があります。

実際の評価基準は以下のようになっており、ランク1のみが合格となります。

| ランク | 評価 |

|---|---|

| ランクI | 「知識及び技能」を有するもの |

| ランクII | 「知識及び技能」が不足しているもの |

| ランクIII | 「知識及び技能」が著しく不足しているもの |

| ランクIV | 設計条件・要求図面等に対する重大な不適合に該当するもの |

時間配分も重要となるため、過去問や模写などを繰り返し、時間内に完成させられるように練習しましょう。

二級建築士と他資格の試験難易度比較

建築業界で働くためには、いくつか関係する資格を持っておくとよいでしょう。

建築に関する資格はそれぞれ難易度が異なります。ここでは5つの資格を紹介し、合格率や難易度の違いを解説していきます。

- 一級建築士

- 木造建築士

- 1級建築施工管理技士

- 宅地建物取引士(宅建)

- 建築設備士

これから資格を取得しようと考えている人は、ぜひ参考にしてください。

一級建築士

公益財団法人建築技術教育普及センターによると、過去5年間の一級建築士試験の平均合格率は、学科が19.1%、製図が34.4%、総合で10.4%となっています。(令和6年2月時点)

二級建築士と一級建築士の過去5年の平均合格率は、以下の表のとおりです。

| 資格 | 合格率 |

|---|---|

| 二級建築士 | 23.9% |

| 一級建築士 | 10.4% |

二級建築士と比べると、総合で10%以上も合格率に差があります。

二級建築士は建築物の設計・工事管理の業務範囲に制限がありますが、一級建築士にはその制限がなく、どのような建築物にも携われます。

そのため、二級建築士の試験内容に比べ、一級建築士の試験内容は格段にレベルが上がり、難易度も高くなるのです。

※関連記事:一級建築士の難易度・合格率は?なぜ合格率が低いのか?そのすごさを解説

出典:

木造建築士

公益財団法人建築技術教育普及センターによると、過去5年間の木造建築士試験の平均合格率は、学科が57.3%、製図が65.7%、総合で36.8%となっています。(令和6年2月時点)

二級建築士と木造建築士の過去5年の平均合格率は、以下の表のとおりです。

| 資格 | 合格率 |

|---|---|

| 二級建築士 | 23.9% |

| 木造建築士 | 36.8% |

二級建築士と比べると総合で10%以上高い合格率となっており、最初の難関である学科試験も合格率が格段に高くなっています。

そのため、二級建築士や一級建築士と比較すると難易度は低い方だといえるでしょう。

ゼネコンの求人、たくさんあります

業界最大級の求人数の中から、

年収にも働きやすさにもこだわった

「ゼネコン」の求人をどうぞ。

※転職成功率を上げたい人、コンサルタントに最適な求人を紹介してほしい人は2件以上の応募がおすすめです!

ただし、木造建築士が建築物の設計・工事管理できる業務範囲は、二級建築士よりもさらに狭くなります。そのため、木造建築士の難易度は低くなるのです。

1級建築施工管理技士

一般財団法人建設業振興基金によると、令和5年度の1級建築施工管理技士の合格率は一次検定で41.6%、二次検定で45.5%となっています。

二級建築士と1級建築施工管理技士の令和5年度の合格率は、以下の表のとおりです。

| 資格 | 合格率 |

|---|---|

| 二級建築士・学科 | 40.6% |

| 二級建築士・製図 | 50.0% |

| 1級建築施工管理技士・一次検定 | 41.6% |

| 1級建築施工管理技士・二次検定 | 45.5% |

二級建築士の合格率と比較すると、難易度は同じくらいと言えるでしょう。

1級建築施工管理技士も一次検定と二次検定の両方に合格する必要があるため、同じ年に両方に合格するのは難しいです。

施工管理など現場で管理する業務に就く場合は、取得しておくとよい資格になります。

※関連記事:1級建築施工管理技士の合格率・難易度・試験勉強・対策方法

出典:

宅地建物取引士(宅建)

一般財団法人不動産適正取引推進機構によると、令和5年度10月実施分の宅地建物取引士の合格率は17.2%となっています。

二級建築士と宅地建物取引士の令和5年度の合格率は、以下の表のとおりです。

| 資格 | 合格率 |

|---|---|

| 二級建築士 | 23.9% |

| 木造建築士 | 17.2% |

二級建築士の合格率よりも低いことがわかりますが、宅地建物取引士の場合は合格率が難易度に直結しているとは言いきれません。

二級建築士の受験資格には、学歴や実務経験などの条件を満たす必要があります。しかし、宅地建物取引士は誰でも受験することが可能です。

そのため、専門的な基礎知識がない人も受験しているため、合格率が低くなっていると言えるでしょう。

建築設備士

公益財団法人建築技術教育普及センターによると、過去5年間の建築設備士の平均合格率は、第一次試験が29.3%、第二次試験が48.6%、総合で17.3%となっています。二級建築士より難易度が少し高い傾向にあります。

二級建築士と建築設備士の過去5年の平均合格率は、以下の表のとおりです。

| 資格 | 合格率 |

|---|---|

| 二級建築士 | 23.9% |

| 建築設備士 | 17.3% |

建築設備士も学科の第一次試験に合格しなければ、設計製図の第二次試験を受験できません。受験資格にも学歴や実務経験が必要なことから、難易度が高くなります。

出典:建築設備士試験データ|公益財団法人建築技術教育普及センター

出典:建築設備士試験

一級建築士と二級建築士はどっちがおすすめ?

一級建築士は二級建築士より難易度が高いことがわかりましたが、どちらを取得する方がよいのでしょうか。

前述の通り、一級建築士と二級建築士には建築物の設計・工事管理ができる業務範囲の制限に違いがあります。

二級建築士の場合は、学校や劇場などの特定建築物においての業務はできず、構造や延べ面積、高さなどにも制限があるので注意しましょう。

そのため、種類や規模を問わずさまざまな建築物に携わりたい人や高収入を目指したい人は一級建築士が向いています。

一方、戸建て住宅など規模が小さく、個々のお客さまと接する仕事をしたい人は二級建築士の資格を取得することがおすすめです。

二級建築士は国家資格ではない?

二級建築士は各都道府県知事から免許の交付を受けることによって、取得できる国家資格です。

一級建築士は国土交通大臣から許可を受ける国家資格であり、木造建築士は各都道府県知事から許可を受ける国家資格です。

二級建築士取得後に一級建築士を目指すのもアリ

一級建築士と二級建築士、どちらの資格を取得した方がよいのか悩む場合は、まずは二級建築士を取得してから一級建築士を目指すこともおすすめです。

一級建築士は非常に難易度が高く、勉強に多くの時間を費やす必要があるため、いきなり一級建築士を目指すのはハードルが高いと言えます。

大規模な建築物に関わったり、自分で設計事務所を立ち上げたりする場合は一級建築士の資格が必要になることもありますが、そうでない場合は二級建築士でも役に立ちます。

迷った場合は、まずは二級建築士の取得を目指してみましょう。

二級建築士の受験資格

二級建築士の受験資格は以下の表のとおりです。

| 建築に関する学歴または資格 | 実務経験年数 |

|---|---|

| 以下の学校において指定科目を修めて卒業している方・大学・短期大学・高等専門学校・高等学校・専修学校・職業訓練校 | 最短0年 |

| 建築設備士の資格を有している方 | 0年 |

| その他都道府県知事がとくに認める方(外国大学を卒業した方等) | 所定の年数以上 |

| 建築に関する学歴がない方 | 7年以上 |

建築に関する指定科目を修めて卒業した場合に必要となる実務経験は最短0年ですが、建築に関する学歴がない場合は7年以上の実務経験が必要となります。

建築設備士を取得してから二級建築士を受験したい場合は、以下の記事を参考にしてみてください。

※関連記事:建築設備士の難易度・合格率は?二次試験対策や受験資格を解説

二級建築士試験に合格するための試験勉強のポイント

二級建築士の試験勉強方法に関して知りたい人もいるでしょう。

二級建築士試験に合格するためには、試験勉強のポイントをおさえておく必要があります。ここからは、そのポイントを3つ紹介していきます。

効率よく効果的に勉強して、二級建築士試験に合格しましょう。

- 問題を反復して解く

- 勉強時間の計画を立てる

- 通信講座を活用する

問題を反復して解く

二級建築士の試験に合格している人の多くが、参考書での学習だけでなく過去問題を繰り返し解いています。

学科試験の場合は、過去問題と似たような問題が出題される場合があります。

過去の出題傾向を知ることで、最初の難関である学科試験に合格できる可能性が高まるため、過去問題や模擬テストを反復して解いておきましょう。

勉強時間の計画を立てる

二級建築士試験に合格するためには、500~700時間程度の勉強時間が必要と言われています。

特に、仕事しながら資格取得を目指す場合は勉強時間の確保が難しいため、しっかり計画を立て勉強に取り組みましょう。

まずは、試験日から逆算してどこまでにどの段階まで勉強を完了させるか、長期のスパンで計画を立ててください。

スケジュールに沿って計画的に勉強していけば、目標を定めやすく、モチベーションを維持しながら勉強できるでしょう。

通信講座を活用する

独学で勉強することも可能ですが、独学が苦手な人や効率的に勉強したい人は、通信講座を活用する方法もあります。

特に、製図試験は設問条件をしっかり読み解き、ポイントをおさえて設計・製図していく必要があります。

この技術を独学で身につけるのは非常に大変なため、通信講座でポイントを教えてもらいながら勉強するのがよいでしょう。

二級建築士の難易度・合格率に関するよくある質問

二級建築士の難易度・合格率に関するよくある以下の4つの質問に対して回答します。

- 一級建築士のすごさはどのくらいですか?

- 二級建築士の合格に必要な勉強時間の目安はどのくらいですか?

- 二級建築士の難易度の偏差値はどのくらいですか?

二級建築士にストレートで合格したい方や、二級建築士の合格に必要な勉強時間の目安を知りたい方は参考にしてみてください。

一級建築士のすごさはどのくらいですか?

一級建築士を取得すれば関われる建築物の規模に制限がありません。

| 資格 | 関われる建築物の規模 |

|---|---|

| 一級建築士 | 制限なし高さ13mを超える建物や軒高9mを超える建物にも対応可能 |

| 二級建築士 | 高さ13m以下かつ軒高9m以下の建築物 |

病院や学校、商業施設などの大規模な建築物の設計・建築に携わりたい方は、一級建築士の資格取得を目指してみてはいかがでしょうか。

二級建築士の合格に必要な勉強時間の目安はどのくらいですか?

二級建築士の合格には500〜700時間程度の勉強時間が必要と言われています。

ただ、建築に関する知識や経験の量によって必要な勉強時間は人それぞれですので、自分の状況を踏まえたうえで学習スケジュールを立ててみてください。

二級建築士の難易度の偏差値はどのくらいですか?

二級建築士の難易度の偏差値は56ほどであると言われています。

二級建築士とほかの資格の偏差値について以下の表にまとめました。

| 資格 | 偏差値 |

|---|---|

| 公認会計士 | 77 |

| 税理士 | 75 |

| 中小企業診断士 | 67 |

| 第1種電気主任技術者 | 67 |

| 建築設備士 | 58 |

| 二級建築士 | 56 |

| 1級電気工事施工管理技士 | 54 |

| 1級土木施工管理技士 | 52 |

二級建築士の偏差値は56と難易度がきわめて高いわけではないので、しっかりと対策すれば合格できる資格と言えます。

ただしこの偏差値はあくまで参考程度なので、目安として捉えることをおすすめします。

二級建築士試験の合格率や難易度を参考に試験対策をしよう

二級建築士試験の難易度は高く、簡単に資格取得できるものではありません。そのため、ぜひ本記事を参考にして試験対策をしてみてください。

また、二級建築士以外に自分に合った資格試験を見つけ、取得することで、今後のキャリアアップや業務範囲を広げられるでしょう。

二級建築士やその他の資格試験にも、ぜひ挑戦してみてください。

なお、二級建築士試験の勉強と合わせて実際の求人情報もチェックしておくといいでしょう。年収や労働条件など、資格取得後のリアルな働き方がイメージしやすくなります。

当社では建築業界に特化した求人サイト「施工管理求人サーチ」を運営しており、全国に二級建築士の資格保有者向けの求人を多数所有しています。

その中から、「勤務場所(自宅の近く)」「労働時間」、「年収」などあなたの希望に応じた最適な案件をご紹介し、就業後のサポート(フォローや、次の現場のご紹介など)まで行っています。

「まずは求人案件だけでも見てみよう」

「無料登録だけして、いい案件があれば転職活動してみよう」

まずは一度、お気軽に「施工管理求人サーチ」を覗いていただき、二級建築士の情報収集にご活用ください。

\ 「建築士」のおすすめ求人 /

この記事に興味のあるあなたにおすすめの最新求人はこちら

「より近くの職場」「もっと働きやすい現場」「年収UP」など、

あなたの希望の転職を叶えます。

施工管理の求人・転職情報を探すなら「施工管理求人サーチ」

当サイトで転職した人の9割が年収アップ。また、体力面やライフスタイルを考慮したキャリアチェンジも可能。業界トップの施工管理技術者:7,543人が所属する当サイトに登録して、転職活動を始めましょう。

当サイトの記事は基本的には信頼性に足る情報源(公共機関や企業サイト、または専門家によるもの等)をもとに執筆しており、情報の正確性・信頼性・安全性の担保に努めていますが、記事によっては最新の情報でない場合や情報の出典元表記や正確性が充分でない場合があります。予めご了承ください。

おすすめ求人

編集部

建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。

建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!

このコラムでは上記の実績と知見を活かし、建設業界で働く方の転職に役立つ情報を配信しています。

株式会社夢真 コーポレートサイト